- 입력 : 2012. 06.08(금) 00:00

- 고대로 기자 bigroad@ihalla.com

▲구엄리 '소금빌레' 아래 조하대에는 광합성을 통해 산소와 영양물질을 만들어내는 해조류가 숲을 이루고 있다. '톳'과 '미역', '괭생이모자반' 등으로 이뤄진 울창한 해조류 숲 사이로 물고기 떼가 유영하고 물속 바위에는 해양생물들이 빼곡히 자리를 잡고 있다. /사진=강경민기자·조성익 수중촬영전문가

조하대엔 톳·미역 등 해조류 숲 장관

제주 올레길 16코스에 위치한 제주시 애월읍 구엄리~중엄~신엄리 조간대는 뛰어난 해안절경을 자랑한다. 척박한 해안환경에 적응하고 살아온 선조들의 지혜를 엿볼 수 있는 곳이다.

구엄리는 해안암반을 이용하는 전통적인 '돌소금' 생산지로 유명하다. 구엄마을 포구 서쪽 조간대는 해수면 가까이에 노출된 현무암 주상절리의 상부평탄면이 좁고 넓은 암반평지를 이루고 있다. 선조들은 이곳 암반평지를 이용해 소금을 생산해 냈다. 그래서 마을사람들은 이곳을 '소금빌레'라도 부른다. '소금빌레'의 길이는 해안의 평평한 암반 상부면을 따라 길이 약 400m, 폭 50m, 넓이는 4845㎡에 이른다.

'한국수산지(3권·1908)'는 제주에는 23개 염전이 있었다고 기록하고 있다. 이들 염전 가운데 암반에서 소금을 만든 곳은 '하귀빌레'를 포함해 3군데, 나머지 염전은 모래밭에 바닷물을 부어 얻은 함수(鹹水)를 솥에 넣고 불을 지펴 증발시켜 소금을 얻었다.

▲수중촬영한 구엄 조하대

▲구엄리 수중 조사

모래를 이용한 염전에서는 평당 5~7근, 돌염전은 평당 30근을 훨씬 넘었다고 한다. 돌염전(소금빌레)의 가치를 잘 보여주는 것이다.

구엄어촌계는 이같은 유산을 활용하기 위해 지난 2009년 제주시의 어촌체험마을 사업 지원으로 돌염전을 새롭게 만들었고 일부 염전복원 후 '돌소금'을 생산해 이곳을 찾는 관광객 등에게 판매할 예정이었으나 식품허가를 받지 못해 현재 소금판매는 이뤄지지 않고 있다.

송영민 어촌계장은 "현재 제주시에서 식품허가를 받을 수 있도록 많은 도움을 주고 있다"며 "올 장마가 끝나면 7월부터 본격적으로 소금을 생산할 예정이고 식품허가만 이뤄지면 판매가 가능할 것"이라고 말했다.

▲구엄 침식 바위

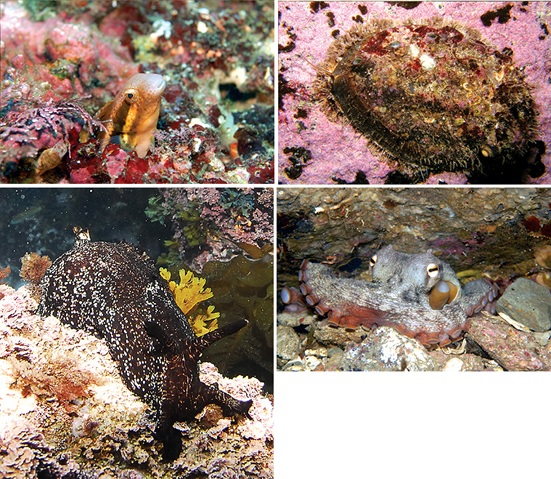

▲조하대 해양생물 망둑어류, 전복, 문어, 군소(사진은 시계방향으로)

반면 육상개발 등으로 인해 집중호우시 다량의 빗물과 토사가 일시에 바다로 유입되고 있는 구엄 수산천 아래 조간대에는 상부조간대에서 중부조간대까지는 토사 등 퇴적물이 쌓여 있고 바위구멍은 토사가 덮혀 해조류 포자의 부착을 방해, 무절석회조류가 수중 암반을 덮고 있었다.

/강시영·고대로·강경민기자

"1950년대까지 소금 생산해 판매"

▲송영민 구엄어촌계장

지난달 5월 구엄포구에서 만난 송영민 구엄어촌계장은 '소금빌레'의 역사를 풀어 놓았다. "문헌을 보면 조선시대때 한 목사가 부임하면서 햇볕을 이용해 바닷물로 소금을 제조하는 방법을 가르쳐 소금을 생산하기 시작했는데 이것이 당시 생업의 터전이 되었다"고 설명했다.

"재미있는 것은 돌 소금밭은 큰 딸에게만 상속되는 풍습이 있었다는 것입니다. 제주도 특유의 장례 풍습인 일포날 산북에서 큰 딸이 상객음식을 차렸다고 합니다. 그래서 제사를 위한 제물을 마련하는데 부담을 덜어주기 위해 큰 딸에게만 상속시킨 것이 아닌가 생각을 하고 있습니다."

이런 돌염전은 마을주민들의 생업 터전으로 거의 400여 년 동안 삶의 근원이 돼왔으나 천일염 유입과 생계수단의 변화로 지난 1950년대에 이르러 소금밭으로서의 기능을 잃게 되었다.

이곳 소금밭은 공유수면에 위치했지만 개인소유로 매매도 이뤄졌다는 기록도 남아 있다.

송 계장은 "염전을 매매했다는 증서를 갖고 있는 사람도 있다"면서 "앞으로 돌염전에서 소금을 생산해 판매, 어촌계 소득창출이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

/고대로기자 bigroad@ihalla.com

- 1

낙선 원희룡 전국토부 장관 대통령 특사로 활동 재개

- 2

22대 국회 제주 김한규 산자위, 문대림 농해수위 배정

- 3

22대 국회 30일 개원.. 첫날 제주 국회의원 '3인3색'

- 4

제주 사랑의집 폐쇄 로드맵 공식화… 부모 강력 반발

- 5

"학생들 채무 해결해주겠다" 교사가 돈 받아 가로채 '파문'

- 6

제주첨단과학기술단지 2단지 '첫삽'… 2028년 완공

- 7

쌓이는 제주 미분양 주택.. 이러다 3000호 넘을라

- 8

봄철만되면… 흰개미떼 습격에 제주 목조문화재 '몸살'

- 9

"이륜차 무법행위 꼼짝마" 경찰 단속에 줄줄이 걸렸다

- 10

제주 동지역 65~69세 어르신도 버스 무료로 탄다

- 00:00

[제주해양리포트 7부:2015 제주바다생태복원프로…

- 00:00

[제주해양리포트 7부: 2015 제주바다 생태복원 프…

- 16:28

신재생 에너지의 메카... 바닷속은 황폐화 심각

- 00:00

[제주해양리포트 7부:2015 제주바다생태복원프로…

- 13:41

제주해양리포트 7부(10) 애월읍 금성리 금성천

- 00:00

[제주해양리포트 7부:2015 제주바다생태복원프로…

- 00:00

[제주해양리포트 7부:2015 제주바다생태복원프로…

- 00:00

[제주해양리포트 7부:2015 제주바다생태복원프로…

- 00:00

[제주해양리포트 7부:2015 제주바다생태복원프로…

- 00:00

[제주해양리포트 7부:2015 제주바다생태복원프로…

2024.06.01(토) 12:02

2024.06.01(토) 12:02