- 입력 : 2009. 04.27(월) 00:00

- 강문규 기자 mgkang@hallailbo.co.kr

▲ /그림=강부언 화가(한국화)

1914년 제주군에 합병되며 폐지

山亭·倚斗亭 등 한말전후 사라져

성읍민속마을은 해안마을인 서귀포시 표선면 표선리에서 한라산쪽으로 약 8km 올라간 곳에 위치해 있다. 1930년대 옛 정의현 읍성을 허물고 남북으로 뚫은 길을 따라 마을에 들어서면 천년 묵은 느티나무와 팽나무군락이 우람한 모습을 드러낸다. 동쪽 길가에 위치한 정의현 객사(客舍)를 따라 잠시 거슬러 올라가면 고목의 가지가 늘어선 아래 조선조 약 500년간 정의현 도읍지로서 현감이 정사를 펼쳤던 일관헌이 나타난다.

정의현은 태종 16년(1416) 제주도안무사(濟州都按撫使) 오식(吳湜)과 전판관 장합(張合) 등의 건의에 의해 고려시대부터 내려 왔던 행정구역을 정비하면서 제주목·대정현 등과 함께 삼읍체제를 갖추게 된다.

당시 정의현 읍성이 설치된 곳은 지금의 성산읍 고성리였다. 그러나 이 곳은 정의현의 동쪽에 치우쳐 있어 관할구역인 각 지역의 주민들이 관청에 일을 보려면 읍치(邑置)와 멀리 떨어져 불편한 폐단이 나타났다. 또 태풍이 자주 불어 흉년이 들며, 왜적의 침입도 잦아 읍치 이전문제가 거론되기 시작했다. 이에 따라 조정에서도 정의현을 옮길 후보지를 물색하다 세종 4년(1423) 12월 현장을 둘러 본 도안무사 정간(鄭幹)의 건의에 따라 정의현의 읍치를 지금의 성읍리인 진사리(晉舍里)로 옮기게 된다.

진사리가 어떤 이유로 읍소재지가 됐는지는 확실치 않다. 다만 진사리가 정의현의 중심지역에 위치해 있고, 바다와 멀리 떨어져 있는 점을 볼 때 읍치로서의 고성리의 폐단을 없에는 데 주안점을 두었음을 알기 어렵지 않다. 여기에 풍수적인 시각도 있었을 것이다. 성읍리는 마을 북쪽의 영주산을 중심으로 '무찌오름(모지악)'과 '좌보미오름', '갑서니오름' '장자오름' 등이 좌우로 마을을 병풍처럼 감싸고, 남쪽에는 남산봉이 나지막하게 솟아 있다. 또 한라산에서 발원한 천미천은 마을 동쪽 기슭을 감아돈 뒤 남쪽으로 흘러간다. 이러한 지형지세는 풍수에 문외한들이 보더라도 영주산을 주산으로, 남산봉을 안산(案山)으로 삼아 동쪽에는 좌청룡격인 천미천과 서쪽은 우백호격인 낮은 능선으로 둘러싸인 중심지에 도읍지를 설치하려 했음을 짐작케 한다.

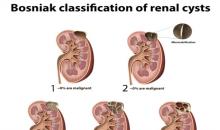

▲1702년 이형상 목사가 남긴 탐라순력도에 그려진 정의현 읍성내의 주요 관아 건물 모습. 원안은 동헌이 있었던 곳으로 일관헌이 동향 건물이었음을 알 수 있다.

정의현 읍성에 설치되었던 주요 관아시설과 건물을 보면 현감의 정당(政堂)으로서 현아(縣衙)인 일관헌을 비롯하여 향리의 집무청인 향청, 현의 부속건물인 무학청, 진사청, 군관청, 가솔청, 인사청, 작청, 사창, 군기고, 대동고, 평역고, 형옥 등이 있었던 것으로 나타난다. 또 조정에서 내려 온 관리들이 묵었던 객사와 유생들의 구심체적인 정의향교가 세워졌고, 객사(다른 기록에는 일관헌으로 나옴) 뒤에는 산정(山亭)이, 북성 위에는 의두정(倚斗亭)이 건립되기도 했다. 의두정은 순조 30년(1830) 현감 박종묵에 위해 세워진 뒤 1898년 중수됐다. 그 뒤 1930년대 성을 남북으로 관통하는 신작로가 만들어지며 훼철된 것으로 보인다.

1423년부터 정의현의 도읍지였던 성읍마을은 1914년 정의군과 대정군이 제주군으로 합병되면서 약 500년간 누려 온 조선조 도읍지로서의 위상을 상실하게 된다. 1915년에는 제주군이 폐지되고 도제(島制)가 실시 됨에 따라 표선면의 면소재지가 되었고, 1934년에는 면소재지도 표선리로 옮겨졌다. 이처럼 오랜 세월 도읍지였던 국가지정 중요민속자료 제188호인 성읍민속마을은 찾는 이들에게 많은 생각을 떠올리게 하는 곳이다.

▲1960년대의 일관헌 주변 풍경으로 천연기념물인 팽나무들이 낡은 기와지붕과 함께 옛 도읍지로서의 고색창연한 분위기를 자아내고 있다.

'말에서 내려 배회하며 이 생각 저 생각/ 한라산 동쪽 성에 저녁연기 사라진다/ 의두정은 비인 채 몇해를 넘겼고/ 영주산은 솟은 후 몇 천년 지났던고/ 문물은 바뀌어서 새로운 세계가 되었는데/ 글 읽는 소리 뚝 끊겨 옛 풍류 사라졌도다/ 다행히 여러 벗 만나 툭 터놓고 이야기 할 제/ 다만 청빈하더라도 머리는 굽히지 말고 사세'

(住馬徘徊感舊遊漢東城下夕烟收 亭空倚斗亭經歲山立瀛洲畿換秋物態幼明新世界絃歌頓寂古風流幸逢諸益論心地只以淸貧不讓頭).

잘못 복원된 일관헌, 해체·복원해야

일관헌(日觀軒)은 정의고을의 동헌인 동시에 국가지정 성읍민속마을의 상징적 유적이다. 그런데 이 건물이 잘못 복원돼 전면 해체가 불가피하다고 한다. 지난 2월17일 제주문화역사연구원은 일관헌 주변지역에 대한 2차 발굴조사를 마치고 문화재위원 등이 참석한 가운데 성읍리에서 발굴 조사 보고회를 가졌다. 이 자리에서 발굴팀은 발굴 결과와 관련 문헌자료 등을 종합 분석한 결과 지난 1970년대 중반 이루어진 일관헌 복원은 잘못됐다고 보고했다. 원래 동향(東向)으로 배치됐던 건물이 현재는 남향으로 자리잡았다는 것이다.

1702년 이형상 목사가 남긴 탐라순력도를 보면 동헌 위치는 동향으로 그려져 있다. 그럼에도 현재와 같은 복원이 이뤄진 것은 어처구니 없는 일이다. 문제는 이것 만이 아니다. 정의고을의 핵심 유적으로 근래 복원된 객사도 잘못 복원됐다는 지적이 나오고 있다. 발굴 결과와 탐라순력도 등에는 단일 건물로 나타나고 있다. 그런데도 엉뚱하게 세 건물이 하나로 겹친 형태로 복원된 것이다.

문화재청은 전국의 민속마을을 세계문화유산으로 등재시킨다는 방침을 세우고 관련 마을에 대해 발굴·복원사업을 서두르고 있다. 이런 노력과 의지는 박수를 받을 만 하다. 그러나 중요한 것은 사실에 근거해 문화재복원사업을 벌여야 한다는 점이다. 원형과 사실(史實)을 도외시한 문화재는 문화유산으로서의 가치와 생명력이 없다. 기왕 잘못된 것으로 판명됐다면 전면 해체(解體)해 제대로 복원하는 것이 올바른 수순이다.

이와 함께 1920~30년대에 해체된 것으로 추정되는 산정(山亭)과 북성의 의두정(倚斗亭) 복원도 서둘러야 할 것이다.

- 1

'곧 추석인데' 제주 관급공사 임금 체불… 공정 중단

- 2

[종합] 제주 연인 살해 20대 남성 체포… 교제 폭력 신고 5건

- 3

제주서 연인 살해한 20대 남성 긴급체포

- 4

런던의 특별한 인연 찾아 제주 터잡은 강하나 씨 [제주愛]

- 5

최명동 전 기조실장, 제주에너지공사 사장 후보 지명

- 6

이재명 정부 대출규제에도 외지인 제주 주택 매입 늘었다

- 7

제주 여성 4명 중 1명 "성희롱 등 성폭력 피해 경험"

- 8

제주지방 산간 제외 다시 열대야.. 오늘 최고 80㎜ 비

- 9

만 65세 이상 최대 10만원... 어르신 스포츠 이용권 2차 신청

- 10

'한풀 꺾인 무더위' 제주지방 오늘 밤부터 다시 최고 60㎜ 비

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](21·끝…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](20)노…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](19) 해…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](18)제…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](17)조…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](16)조…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](15)한…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](14)명…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](13)애…

- 00:00

['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](12)알…

2025.09.18(목) 23:23

2025.09.18(목) 23:23