- ['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](11)대정고을

- 수난 많았던 '유배의 땅' 대정현… 옛 자취 되살릴 때

- 강문규 기자 mgkang@hallailbo.co.kr

- 입력 : 2009. 06.08. 00:00:00

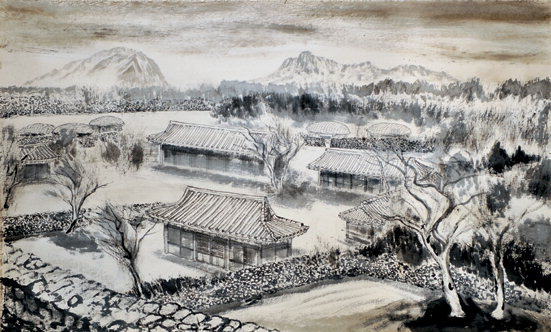

▲대정읍성은 주변에 산방산, 모슬봉, 송악산, 단산 등 빼어난 경승지를 한눈에 바라보이는 곳에 자리잡고 있다. /그림=강부언

대정읍성 1418년 축조된 뒤 계속 확장

'역사의 상흔' 극복위한 지혜 발휘해야

19세기 失火로 관아 소실… 복구 안돼

오월이 다 저물어가던 날 강창화 제주고고학연구소장, 강부언 화가와 함께 대정고을을 찾았다. 이곳은 지금 행정구역상 서귀포시의 가장 서쪽에 자리잡은 대정읍에 속한 보성리, 안성리, 인성리 등 3개 리단위지역을 일컫는 말이다. 여기는 마을 중심이 우회도로와 서부관광도로의 분기점에 위치해 있다. 동쪽으로는 산방산이 우뚝 서 있고, 남쪽으로는 모슬봉과 송악산 및 단산이 굽어 보이고, 북쪽으로는 당산봉을 끼고 넓은 평원이 펼쳐진다.

대정고을은 조선조 5백여년간 제주목, 정의현과 더불어 대정현의 치소였던 데서 유래하는 지명이다. 대정현은 태종 16년(1416) 제주도안무사 오식과 전 판관 장합(張合) 등의 건의로 고려시대에 존치했던 예래현, 차귀현, 산방현을 묶어 대정현으로 개편하게 된다. 곧 동쪽으로는 서귀포시 강정동 지역, 서쪽으로는 한경면 고산리 지역, 남쪽으로는 안덕면 창천리와 서광리 지역 일대가 대정현에 속하게 된 것이다.

대정현성은 태종 16년(1418) 대정현감 유신(兪信)의 지휘아래 처음 축조된다. 성의 규모는 자료마다 약간 다르다. '세종실록지리지'(1454년)에는 1179보(步)이던 것이 '제주읍지'(1793년 이후 편찬됨)에는 3200여보로 나타난다. 척수(尺數)도 '신증동국여지승람'(1531년)에는 2647척으로 기록돼 있으나 '대정군읍지'(1899년)에는 4890척으로 크게 늘어 난다. 이는 초기의 읍성이 그 후 필요에 의해 확장되었음을 보여주는 것이다. 흥미로운 것은 읍성의 형태다. 제주문화에술재단이 펴낸 '대정읍성 학술조사보고서'(2006)에 실린 항공사진에는 지금의 읍성은 동·서가 긴 장방형의 모습을 띠고 있다. 그러나 '탐라순력도(1702년)'에는 원형으로, '대정현지도(1730년대 추정)'에는 성의 형태가 6각형으로 그려져 있다. 이러한 형태의 변화가 지도제작자의 편의에 의해 잘못 그려진 것인 지, 아니면 읍성이 확장되기 전의 원형을 보여주는 자료인지 확실치 않다.

대정현성은 태종 16년(1418) 대정현감 유신(兪信)의 지휘아래 처음 축조된다. 성의 규모는 자료마다 약간 다르다. '세종실록지리지'(1454년)에는 1179보(步)이던 것이 '제주읍지'(1793년 이후 편찬됨)에는 3200여보로 나타난다. 척수(尺數)도 '신증동국여지승람'(1531년)에는 2647척으로 기록돼 있으나 '대정군읍지'(1899년)에는 4890척으로 크게 늘어 난다. 이는 초기의 읍성이 그 후 필요에 의해 확장되었음을 보여주는 것이다. 흥미로운 것은 읍성의 형태다. 제주문화에술재단이 펴낸 '대정읍성 학술조사보고서'(2006)에 실린 항공사진에는 지금의 읍성은 동·서가 긴 장방형의 모습을 띠고 있다. 그러나 '탐라순력도(1702년)'에는 원형으로, '대정현지도(1730년대 추정)'에는 성의 형태가 6각형으로 그려져 있다. 이러한 형태의 변화가 지도제작자의 편의에 의해 잘못 그려진 것인 지, 아니면 읍성이 확장되기 전의 원형을 보여주는 자료인지 확실치 않다.

대정읍성은 북성 쪽에 위치한 객사인 영안관(瀛安館, 또는 瀛晏觀으로 표기됨)을 중심으로 서쪽에 동헌이 세워졌다. 이러한 배치구조는 정의현성의 경우 읍성중심에 객사가 자리잡고 동헌은 북서쪽에 위치한 형태와는 다르다. 그러나 어떤 형태이든 객사가 읍성내의 핵심적 공간임은 재론의 여지가 없다. '탐라순력도'에 실린 대정배전(大靜拜箋)도 객사의 중요성을 상징적으로 보여주고 있다. 배전(拜箋)이란 나라에 경사가 있을 때 지방관이 그 소재지에서 임금에게 축하 드리는 글(箋)을 올려 하례의 뜻을 표하는 의식이다. 이형상목사가 대정을 순력할 무렵 조정으로부터 내려 온 소식을 듣고 이 목사를 비롯한 대정현감 등이 객사를 향해 절을 하는 모습으로 추정된다. 이는 객사가 궁궐과 임금을 상징하는 궐패 등을 모시는 곳인 데다 임금이 있는 궁궐을 상징하기 때문이다.

대정읍성이 축조 당시에는 동·서·남·북 등 4개소의 문이 있었으나 북문은 후에 폐쇄 되었다고 한다. 북쪽에는 문을 두지 않는 것이 궁궐이나 읍성의 일반적인 예인 점을 감안하면 조금은 의아스럽다. 혹 대정현감 진성이 철종 6년(1855)에 북성 위에 세웠다는 망미정(望美亭)의 자취는 아닐까 하는 생각도 갖게 된다. 이들 문 위에는 초루가 설치되었고, 성 밖에는 적들이 함부로 넘어오지 못하도록 해자를 두었다. 성내에는 남문 내에 둘레 4장, 깊이 6장8척의 우물이 있었지만 조금만 가물어도 물이 마르기 때문에 현아(縣衙)의 남쪽에 있는 파고천(杷古泉)에서 물을 길어다 썼다고 한다.

조선시대에서 한말, 일제강점기에 이르는 기나 긴 세월속에 대정현은 풍운의 시대를 보냈다. 임술(壬戌) 농민항쟁과 이재수난도 이곳에서 비롯됐다. 대정은 또한 유배의 땅이기도 했다. 물론 제주목과 정의현에도 귀양살이 했던 유형인들이 적지 않았지만 대정현에 위리안치되었던 유형인들이 워낙 많았다. 추사 김정희, 동계 정온 등등이 이곳에서 한스러운 유배생활을 했다.

대정현의 수난은 일제강점기에 모슬포지역에 일본군이 중국 본토공격을 위한 군용 비행장이들어서면서 더욱 깊어진다. 해방이 되었지만 기쁨도 잠시 이곳은 제1훈련소로 바뀌고, 그 후에도 그 땅은 주민들에게 되돌려지지 않고 있다. 국가의 필요성 때문에 지역이 희생해야 한다고 했지만 해당 지역과 주민들로서는 감내하기 어려운 짐이다. 이러한 현상은 국리민복을 국시로 내건 민주정부시대에는 달라야 한다.

대정읍성 사적지 지정 서둘러야

대정읍성 사적지 지정 서둘러야

'대정고을'의 치소였던 읍성을 한바퀴 걸으며 돌아 보았다. 원형이 잘 남아 있는 읍성과 간혹 원래 위치를 이탈하고 서 있는 돌하르방이 없는 것은 아니지만 대정현의 옛 모습을 들여다 볼 수 있는 관아건물들은 찾아보기 어렵다. '황성(荒城) 옛터'를 보는 감회가 절로 솟는 것이다. 동헌이 있었던 자리는 지금 감귤과수원으로 변했다. 그 밭에는 흩어져 있는 많은 기와편이 눈에 들어 온다.

이들 유적은 언제, 어떻게 사라지게 되었을까. 고 박용후선생은 '대정군지'에 19세기 후반 관아가 실화로 소실됐다고 기록했다. 그 당시는 국가가 기울어 가던 시대였다. 제주에서는 임술농민항쟁을 비롯한 여러 민란이 발생했던 시기이기도 했다. 이런 상황에서 엄청난 재원과 주민들의 노동력을 동원하며 소실된 관아를 복원하기란 어려운 일이었을 것이다. 그 후 이를 복원하거나 중창했다는 기록이 없는 것을 보면 이 때 실화가 관아의 원형을 결정적으로 훼손한 요인으로 해석된다.

그러나 개발의 바람을 덜 받은 탓일까. 관아가 들어 섰던 지역은 큰 건물이 없어 유적이 교란되지는 않은 상태에 있다.

'대정읍성 학술조사 보고서' 작성에 참여한 전문가들은 이구동성으로 '대정읍성의 사적지 지정'의 필요성을 역설하고 있다. 강창화 소장은 "추사 적거지가 국가사적지로 지정된 만큼 읍성내를 발굴·복원해 역사문화자원으로 육성하는 정책을 하루속히 추진해야 한다"고 말했다.

'역사의 상흔' 극복위한 지혜 발휘해야

19세기 失火로 관아 소실… 복구 안돼

오월이 다 저물어가던 날 강창화 제주고고학연구소장, 강부언 화가와 함께 대정고을을 찾았다. 이곳은 지금 행정구역상 서귀포시의 가장 서쪽에 자리잡은 대정읍에 속한 보성리, 안성리, 인성리 등 3개 리단위지역을 일컫는 말이다. 여기는 마을 중심이 우회도로와 서부관광도로의 분기점에 위치해 있다. 동쪽으로는 산방산이 우뚝 서 있고, 남쪽으로는 모슬봉과 송악산 및 단산이 굽어 보이고, 북쪽으로는 당산봉을 끼고 넓은 평원이 펼쳐진다.

대정고을은 조선조 5백여년간 제주목, 정의현과 더불어 대정현의 치소였던 데서 유래하는 지명이다. 대정현은 태종 16년(1416) 제주도안무사 오식과 전 판관 장합(張合) 등의 건의로 고려시대에 존치했던 예래현, 차귀현, 산방현을 묶어 대정현으로 개편하게 된다. 곧 동쪽으로는 서귀포시 강정동 지역, 서쪽으로는 한경면 고산리 지역, 남쪽으로는 안덕면 창천리와 서광리 지역 일대가 대정현에 속하게 된 것이다.

▲1702년 제작된 '탐라순력도'에 남겨진 대정현성의 관아배치도(우측 그림).

대정읍성은 북성 쪽에 위치한 객사인 영안관(瀛安館, 또는 瀛晏觀으로 표기됨)을 중심으로 서쪽에 동헌이 세워졌다. 이러한 배치구조는 정의현성의 경우 읍성중심에 객사가 자리잡고 동헌은 북서쪽에 위치한 형태와는 다르다. 그러나 어떤 형태이든 객사가 읍성내의 핵심적 공간임은 재론의 여지가 없다. '탐라순력도'에 실린 대정배전(大靜拜箋)도 객사의 중요성을 상징적으로 보여주고 있다. 배전(拜箋)이란 나라에 경사가 있을 때 지방관이 그 소재지에서 임금에게 축하 드리는 글(箋)을 올려 하례의 뜻을 표하는 의식이다. 이형상목사가 대정을 순력할 무렵 조정으로부터 내려 온 소식을 듣고 이 목사를 비롯한 대정현감 등이 객사를 향해 절을 하는 모습으로 추정된다. 이는 객사가 궁궐과 임금을 상징하는 궐패 등을 모시는 곳인 데다 임금이 있는 궁궐을 상징하기 때문이다.

대정읍성이 축조 당시에는 동·서·남·북 등 4개소의 문이 있었으나 북문은 후에 폐쇄 되었다고 한다. 북쪽에는 문을 두지 않는 것이 궁궐이나 읍성의 일반적인 예인 점을 감안하면 조금은 의아스럽다. 혹 대정현감 진성이 철종 6년(1855)에 북성 위에 세웠다는 망미정(望美亭)의 자취는 아닐까 하는 생각도 갖게 된다. 이들 문 위에는 초루가 설치되었고, 성 밖에는 적들이 함부로 넘어오지 못하도록 해자를 두었다. 성내에는 남문 내에 둘레 4장, 깊이 6장8척의 우물이 있었지만 조금만 가물어도 물이 마르기 때문에 현아(縣衙)의 남쪽에 있는 파고천(杷古泉)에서 물을 길어다 썼다고 한다.

조선시대에서 한말, 일제강점기에 이르는 기나 긴 세월속에 대정현은 풍운의 시대를 보냈다. 임술(壬戌) 농민항쟁과 이재수난도 이곳에서 비롯됐다. 대정은 또한 유배의 땅이기도 했다. 물론 제주목과 정의현에도 귀양살이 했던 유형인들이 적지 않았지만 대정현에 위리안치되었던 유형인들이 워낙 많았다. 추사 김정희, 동계 정온 등등이 이곳에서 한스러운 유배생활을 했다.

대정현의 수난은 일제강점기에 모슬포지역에 일본군이 중국 본토공격을 위한 군용 비행장이들어서면서 더욱 깊어진다. 해방이 되었지만 기쁨도 잠시 이곳은 제1훈련소로 바뀌고, 그 후에도 그 땅은 주민들에게 되돌려지지 않고 있다. 국가의 필요성 때문에 지역이 희생해야 한다고 했지만 해당 지역과 주민들로서는 감내하기 어려운 짐이다. 이러한 현상은 국리민복을 국시로 내건 민주정부시대에는 달라야 한다.

▲관아가 들어섰던 자리에는 지금 주택가와 과수원 등으로 변해 옛 자취를 가늠하기 어렵다. 사진은 대정읍 보성리 전경. /사진=강희만기자 hmkang@hallailbo.co.kr

'대정고을'의 치소였던 읍성을 한바퀴 걸으며 돌아 보았다. 원형이 잘 남아 있는 읍성과 간혹 원래 위치를 이탈하고 서 있는 돌하르방이 없는 것은 아니지만 대정현의 옛 모습을 들여다 볼 수 있는 관아건물들은 찾아보기 어렵다. '황성(荒城) 옛터'를 보는 감회가 절로 솟는 것이다. 동헌이 있었던 자리는 지금 감귤과수원으로 변했다. 그 밭에는 흩어져 있는 많은 기와편이 눈에 들어 온다.

이들 유적은 언제, 어떻게 사라지게 되었을까. 고 박용후선생은 '대정군지'에 19세기 후반 관아가 실화로 소실됐다고 기록했다. 그 당시는 국가가 기울어 가던 시대였다. 제주에서는 임술농민항쟁을 비롯한 여러 민란이 발생했던 시기이기도 했다. 이런 상황에서 엄청난 재원과 주민들의 노동력을 동원하며 소실된 관아를 복원하기란 어려운 일이었을 것이다. 그 후 이를 복원하거나 중창했다는 기록이 없는 것을 보면 이 때 실화가 관아의 원형을 결정적으로 훼손한 요인으로 해석된다.

그러나 개발의 바람을 덜 받은 탓일까. 관아가 들어 섰던 지역은 큰 건물이 없어 유적이 교란되지는 않은 상태에 있다.

'대정읍성 학술조사 보고서' 작성에 참여한 전문가들은 이구동성으로 '대정읍성의 사적지 지정'의 필요성을 역설하고 있다. 강창화 소장은 "추사 적거지가 국가사적지로 지정된 만큼 읍성내를 발굴·복원해 역사문화자원으로 육성하는 정책을 하루속히 추진해야 한다"고 말했다.

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

문의 메일 : webmaster@ihalla.com