- ['경술국치 100년' 제주 원풍경을 되살린다](2)산지포구·禁山·영은정

- 매립으로 사라진 탐라시대 대표적 교역항

- 강문규 기자 mgkang@hallailbo.co.kr

- 입력 : 2009. 01.19. 00:00:00

▲옛 산지천 줄기는 지금의 중국 피난선이 위치한 남쪽에서 사라봉쪽을 향해 90도로 휘어져 산지포구로 흘러갔다. 남쪽에는 금산기슭에 영은정이 세워져 있었다. 강부언 화가의 산지천포구 그림으로 산지천에서 포구를 향해 바라본 전경이다. /그림=강부언(한국화가)

邑城과 금산 헐어 축항 골재로 투입

곳곳에서 용출하던 샘들 원형 잃어

역사·문화·생태 가꾸던 뜻도 잊혀져

건입동은 제주시 구시가지 동쪽 외곽에 위치한 지역으로 탐라국시대 이래 제주와 육지부를 잇는 관문이자 대표적인 교역항이었다. 이는 건입동의 지리적 환경에 따른 것으로 제주도의 수부(首府)인 제주시의 가장 가까운 곳에 위치한 산지포(건입포)를 거느리고 있었기 때문이다.

산지포구는 탐라개벽 설화에 등장하는 고을나 15세손인 고후 등 세 형제가 처음으로 신라에 입조한 뒤 신라왕으로부터 국호와 작위 등을 받고 귀환한 포구로도 알려지고 있다.

최근들어 고고학적 발굴과 각종 문헌자료에 관한 연구가 진척되면서 고대 탐라는 주변지역과 활발한 교류를 하며 동북아시아의 환황해권(環黃海圈)에서 독립적이고 자율적인 궤적을 그렸던 존재로 재조명되고 있다. 이러한 사실을 뒷받침하는 단서의 하나가 산지항 축항공사 때 인근 용암동굴에서 출토된 한대(漢代)의 유물들이다. 이들 유물은 동거울을 비롯하여 동검자루, 60여점의 화폐 등으로 이루어졌다. 이들 화폐는 전한(前漢)시대에 사용됐던 것으로기원전 1세기에서 기원후 2세기 무렵의 교역인들이 남긴 유적으로 보고 있다.

이처럼 산지포는 제주와 육지부의 문물이 오가는 거점으로서 교역활동이 활발히 이루어져 왔다. 조선시대 거상으로 이름을 날렸던 의녀 김만덕의 객주가 있었던 곳도 산지포구 주변이었다. 산지포구는 늘상 사람들이 붐비는 곳이었다. 만덕은 이곳에 객주를 차려 일약 거부가 되었으며 1792년부터 4년간 흉년이 들어 도민들이 굶주리자 그동안 모은 재산을 털어 육지에서 양곡을 사들여 구제했다. 이 공로로 만덕은 임금을 알현하고 금강산을 구경하는 특전을 누리기도 했다.

이처럼 산지포는 제주와 육지부의 문물이 오가는 거점으로서 교역활동이 활발히 이루어져 왔다. 조선시대 거상으로 이름을 날렸던 의녀 김만덕의 객주가 있었던 곳도 산지포구 주변이었다. 산지포구는 늘상 사람들이 붐비는 곳이었다. 만덕은 이곳에 객주를 차려 일약 거부가 되었으며 1792년부터 4년간 흉년이 들어 도민들이 굶주리자 그동안 모은 재산을 털어 육지에서 양곡을 사들여 구제했다. 이 공로로 만덕은 임금을 알현하고 금강산을 구경하는 특전을 누리기도 했다.

고 김석종 옹이 남긴 '포구의 악동들'에는 산지포에 1930년대까지만 해도 해상업으로 살아가는 선주들이 거느린 중선(中船) 30여척이 있었다고 한다. 이들은 이른 봄부터 가을까지 7~8개월동안 남해안을 거쳐 군산-인천-연평도-해주-신의주를 오가며 해상업을 벌였다고 한다. 탐라국시대 이래 해상활동을 벌였던 탐라인들의 잔영(殘影)이라 할 것이다.

산지포구를 거슬러 올라가면 동쪽 기슭에 금산언덕이 병풍처럼 둘러쳐 있었다. 한라산에서 뻗어내린 지맥이 사라봉을 휘돌아 서쪽으로 내려오며 산지천가에 우뚝 멈추어 선 지형이다. 금산은 소나무가 울창했던 곳으로 성안을 한눈에 굽어볼 수 있는 천혜의 조망처였다. 그러다보니 많은 유적들이 생겨났다. 금산 남쪽 기슭에는 삼천서당(三泉書堂)이 있었다. 김정목사가 1736년 제주의 유생들을 길러내기 위해 세운 것이다. 원래 인조 때 이각이 제주판관으로 재직(1626 ~1628) 때 못을 파서 연꽃을 심고 그 위에 연당(蓮堂)을 지은 것인데, 다시 이 터에 삼천서당을 세운 것이다. 노봉 김정목사는 역사문화는 물론 당시로서는 드물게 자연생태에도 놀라운 안목과 관심을 가진 선각자였다. 그는 금산언덕을 호반병, 중장병, 용린병으로 나눠 이름을 짓고 그 의미를 부여했다. 또 샘터마다 깨끗이 정비해 그 뜻을 정리한 명(銘)을 남겼다. 또 서당 경내에 있는 산저천, 급고천, 감액천 주변에 유생들이 붓글씨연습을 할 수 있도록 천롱석이라는 넓은 바위를 갖추고 세심단(洗心壇)을 세워 항상 곧고 맑은 마음을 갖도록 했다.

심천서당 북쪽 금산기슭에는 금산물, 광대물, 지장샘이 용솟음쳤다. 여기에서 솟는 샘물은 약샘이라 부를 정도로 효험이 있다고 전해진다.

심천서당 북쪽 금산기슭에는 금산물, 광대물, 지장샘이 용솟음쳤다. 여기에서 솟는 샘물은 약샘이라 부를 정도로 효험이 있다고 전해진다.

금산 주변에는 1905년 홍종우목사에 의해 영은정(泳恩亭)이 세워졌다. 홍종우는 한말의 대신 김옥균을 상해에서 암살한 것으로 유명한데 그가 제주목사로 오게 된 것은 1901년의 이재수란으로 프랑스와의 배상문제를 해결하기 위한 조치였다. 이는 홍 목사가 프랑스에서 유학한 경력을 활용하기 위한 것이었다.

영은정 남동쪽에는 공덕동산이 있다. 당시 산지사람들은 동쪽에 가로막힌 높은 절벽을 넘어 밭으로 나갔는데 길이 험준해 위험이 따랐다. 이에 지역유지인 고서흥이 조 삼백석을 내놓아 석수와 일꾼들을 거느려 암반을 뚫고 길을 만든 것을 기리기 위해 길가에 공덕비를 세웠다. 지금도 남아 있다.

금산기슭에서 용출하는 샘물들은 산지천과 합류하며 산지포구로 흘러 들어갔다. 기묘사화를 입어 1520년 제주에 유배온 뒤 다음해 사약을 받은 충암 김정이 남긴 '제주풍토록'에는 산지천의 옛 모습이 그려져 있다. "(가락천과 산지천이) 바닷가에 이르러 못을 이루니 물이 맑고 깊은 곳에 사람이 가지 못함에 배를 띄우는데 은순(은어)이 가장 많고 곁에는 갈대밭이 있어 강호(江湖)는 자못 고요하고 깊숙한 정취가 있다. 물고기는 그물로 혹은 낚시로 낚는다"는 구절이 그것이다. 영주십경의 하나인 산포조어(山浦釣魚)라는 이름이 여기에서 유래한 것은 아닐까 싶다.

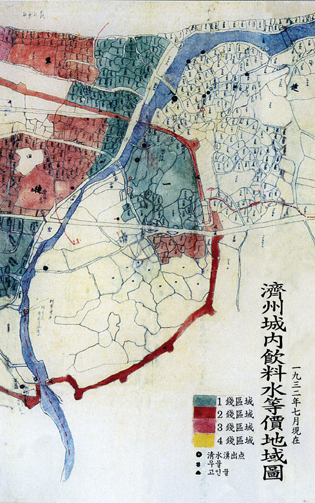

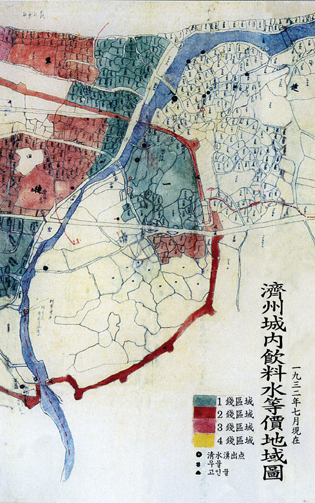

지금 산지천은 동문교-광제교-북성교-산지교-용진교를 거쳐 바다로 들어간다. 그러나 원래 산지천은 산지교에서 거의 90도 정도로 급히 꺾여 동쪽으로 흘러갔다. 지금 중국피난선 모형이 세워진 곳에서 20~30m정도 남쪽에서 사라봉 방향으로 수로가 이어졌다. 이는 일본의 지리학자로 '제주도의 지리학적 연구'를 펴낸 마쓰다 이지치가 남긴 1932년의 '제주성내음료수등가지역권' 지도에서도 확연히 드러난다. 이 지도와 한말의 산지포구 사진을 보면 포구는 길이 약 150~200m, 폭은 30~40m 정도 남짓한 규모이다. 현장을 찾아보면 옛포구의 흔적은 전혀 찾아 볼 수 없다.

지금 산지천은 동문교-광제교-북성교-산지교-용진교를 거쳐 바다로 들어간다. 그러나 원래 산지천은 산지교에서 거의 90도 정도로 급히 꺾여 동쪽으로 흘러갔다. 지금 중국피난선 모형이 세워진 곳에서 20~30m정도 남쪽에서 사라봉 방향으로 수로가 이어졌다. 이는 일본의 지리학자로 '제주도의 지리학적 연구'를 펴낸 마쓰다 이지치가 남긴 1932년의 '제주성내음료수등가지역권' 지도에서도 확연히 드러난다. 이 지도와 한말의 산지포구 사진을 보면 포구는 길이 약 150~200m, 폭은 30~40m 정도 남짓한 규모이다. 현장을 찾아보면 옛포구의 흔적은 전혀 찾아 볼 수 없다.

그러면 산지포구는 어떻게 사라진 것일까. 한말에 이르면서 1897년(광무1) 제주에도 기선이 취항하게 된다. 이에 따라 수심이 깊고 대형선박이 접안할 수 있는 양항이 필요했다. 이러한 상황에서 일제는 1920년 조선총독부령 41호로 산지항을 지정항으로 고시한데 이어 1927년에는 상선을 취항시키기 위한 축항공사에 착수하게 된다. 축항공사가 시작될 무렵 또 하나의 사건이 발생한다. 1928년 대홍수로 남수각 홍예교와 북성홍문이 무너진 것이다. 이 홍수는 산지교를 거쳐 포구로 연결되던 유로를 바꾸며 바로 바다로 넘쳐 '졸락코지'로 이어지게 된다. 이에 일제는 일주도로를 기점으로 북쪽에 위치한 제주읍성을 허물어 산지항축항 골재로, 산지포구 남쪽의 금산절벽도 깨어 포구 매립골재로 투입한 것이다. 그럼으로써 탐라시대부터 유구한 역사와 문화를 간직했던 터전은 물론 제주성안의 초고 경승지로 이름 높던 금산 주변의 풍치도 함께 사라지게 된 것이다.

곳곳에서 용출하던 샘들 원형 잃어

역사·문화·생태 가꾸던 뜻도 잊혀져

건입동은 제주시 구시가지 동쪽 외곽에 위치한 지역으로 탐라국시대 이래 제주와 육지부를 잇는 관문이자 대표적인 교역항이었다. 이는 건입동의 지리적 환경에 따른 것으로 제주도의 수부(首府)인 제주시의 가장 가까운 곳에 위치한 산지포(건입포)를 거느리고 있었기 때문이다.

산지포구는 탐라개벽 설화에 등장하는 고을나 15세손인 고후 등 세 형제가 처음으로 신라에 입조한 뒤 신라왕으로부터 국호와 작위 등을 받고 귀환한 포구로도 알려지고 있다.

최근들어 고고학적 발굴과 각종 문헌자료에 관한 연구가 진척되면서 고대 탐라는 주변지역과 활발한 교류를 하며 동북아시아의 환황해권(環黃海圈)에서 독립적이고 자율적인 궤적을 그렸던 존재로 재조명되고 있다. 이러한 사실을 뒷받침하는 단서의 하나가 산지항 축항공사 때 인근 용암동굴에서 출토된 한대(漢代)의 유물들이다. 이들 유물은 동거울을 비롯하여 동검자루, 60여점의 화폐 등으로 이루어졌다. 이들 화폐는 전한(前漢)시대에 사용됐던 것으로기원전 1세기에서 기원후 2세기 무렵의 교역인들이 남긴 유적으로 보고 있다.

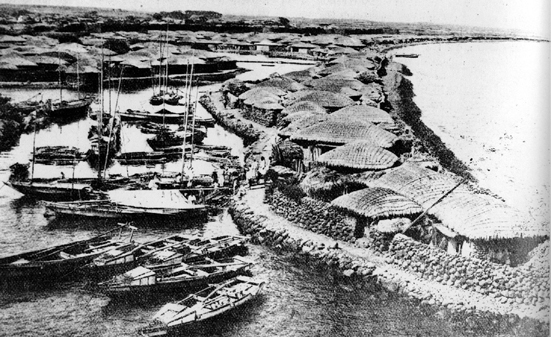

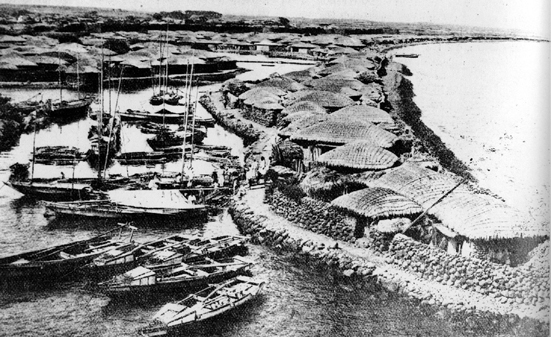

▲1890년대 제주시 산지포구. 포구에서 산지천쪽을 향해 바라본 전경./사진=제주100년 사진집

고 김석종 옹이 남긴 '포구의 악동들'에는 산지포에 1930년대까지만 해도 해상업으로 살아가는 선주들이 거느린 중선(中船) 30여척이 있었다고 한다. 이들은 이른 봄부터 가을까지 7~8개월동안 남해안을 거쳐 군산-인천-연평도-해주-신의주를 오가며 해상업을 벌였다고 한다. 탐라국시대 이래 해상활동을 벌였던 탐라인들의 잔영(殘影)이라 할 것이다.

산지포구를 거슬러 올라가면 동쪽 기슭에 금산언덕이 병풍처럼 둘러쳐 있었다. 한라산에서 뻗어내린 지맥이 사라봉을 휘돌아 서쪽으로 내려오며 산지천가에 우뚝 멈추어 선 지형이다. 금산은 소나무가 울창했던 곳으로 성안을 한눈에 굽어볼 수 있는 천혜의 조망처였다. 그러다보니 많은 유적들이 생겨났다. 금산 남쪽 기슭에는 삼천서당(三泉書堂)이 있었다. 김정목사가 1736년 제주의 유생들을 길러내기 위해 세운 것이다. 원래 인조 때 이각이 제주판관으로 재직(1626 ~1628) 때 못을 파서 연꽃을 심고 그 위에 연당(蓮堂)을 지은 것인데, 다시 이 터에 삼천서당을 세운 것이다. 노봉 김정목사는 역사문화는 물론 당시로서는 드물게 자연생태에도 놀라운 안목과 관심을 가진 선각자였다. 그는 금산언덕을 호반병, 중장병, 용린병으로 나눠 이름을 짓고 그 의미를 부여했다. 또 샘터마다 깨끗이 정비해 그 뜻을 정리한 명(銘)을 남겼다. 또 서당 경내에 있는 산저천, 급고천, 감액천 주변에 유생들이 붓글씨연습을 할 수 있도록 천롱석이라는 넓은 바위를 갖추고 세심단(洗心壇)을 세워 항상 곧고 맑은 마음을 갖도록 했다.

▲일본 마쓰다 이지치가 남긴 산지천유역도로 산지천 원모습이 그려져 있다.

금산 주변에는 1905년 홍종우목사에 의해 영은정(泳恩亭)이 세워졌다. 홍종우는 한말의 대신 김옥균을 상해에서 암살한 것으로 유명한데 그가 제주목사로 오게 된 것은 1901년의 이재수란으로 프랑스와의 배상문제를 해결하기 위한 조치였다. 이는 홍 목사가 프랑스에서 유학한 경력을 활용하기 위한 것이었다.

영은정 남동쪽에는 공덕동산이 있다. 당시 산지사람들은 동쪽에 가로막힌 높은 절벽을 넘어 밭으로 나갔는데 길이 험준해 위험이 따랐다. 이에 지역유지인 고서흥이 조 삼백석을 내놓아 석수와 일꾼들을 거느려 암반을 뚫고 길을 만든 것을 기리기 위해 길가에 공덕비를 세웠다. 지금도 남아 있다.

금산기슭에서 용출하는 샘물들은 산지천과 합류하며 산지포구로 흘러 들어갔다. 기묘사화를 입어 1520년 제주에 유배온 뒤 다음해 사약을 받은 충암 김정이 남긴 '제주풍토록'에는 산지천의 옛 모습이 그려져 있다. "(가락천과 산지천이) 바닷가에 이르러 못을 이루니 물이 맑고 깊은 곳에 사람이 가지 못함에 배를 띄우는데 은순(은어)이 가장 많고 곁에는 갈대밭이 있어 강호(江湖)는 자못 고요하고 깊숙한 정취가 있다. 물고기는 그물로 혹은 낚시로 낚는다"는 구절이 그것이다. 영주십경의 하나인 산포조어(山浦釣魚)라는 이름이 여기에서 유래한 것은 아닐까 싶다.

▲지금의 산지천 /사진=강경민기자

그러면 산지포구는 어떻게 사라진 것일까. 한말에 이르면서 1897년(광무1) 제주에도 기선이 취항하게 된다. 이에 따라 수심이 깊고 대형선박이 접안할 수 있는 양항이 필요했다. 이러한 상황에서 일제는 1920년 조선총독부령 41호로 산지항을 지정항으로 고시한데 이어 1927년에는 상선을 취항시키기 위한 축항공사에 착수하게 된다. 축항공사가 시작될 무렵 또 하나의 사건이 발생한다. 1928년 대홍수로 남수각 홍예교와 북성홍문이 무너진 것이다. 이 홍수는 산지교를 거쳐 포구로 연결되던 유로를 바꾸며 바로 바다로 넘쳐 '졸락코지'로 이어지게 된다. 이에 일제는 일주도로를 기점으로 북쪽에 위치한 제주읍성을 허물어 산지항축항 골재로, 산지포구 남쪽의 금산절벽도 깨어 포구 매립골재로 투입한 것이다. 그럼으로써 탐라시대부터 유구한 역사와 문화를 간직했던 터전은 물론 제주성안의 초고 경승지로 이름 높던 금산 주변의 풍치도 함께 사라지게 된 것이다.

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

문의 메일 : webmaster@ihalla.com